16.5.19

Visite couplée "Dans les pas de Tal Coat... De Doëlan au Musée de Pont-Aven" - Partenariat Maison-Musée du Pouldu / Musée de Pont-Aven

Participez à une balade sur les traces de Tal Coat à Doëlan, avant de suivre une visite flash au Musée de Pont-Aven sur l'exposition temporaire "Tal Coat (1905-1985) - En devenir".

15h30 > 17h30 : visite accompagnée à Doëlan par Maud Naour, responsable de la Maison-Musée du Pouldu. Durée : 2h. Départ : devant la capitainerie, rive droite, port de Doëlan.

19h00 : visite flash de l'exposition temporaire "Tal Coat (1905-1985) - En devenir" par Stéphanie Derrien, médiatrice culturelle au Musée de Pont-Aven. Durée : 30 minutes, au musée de Pont-Aven.

Réservation obligatoire www.museepontaven.fr, 25 personnes maximum.

La balade "Sur les pas de Tal Coat" est proposée tous les lundis d'été à 10h30.

Durée : 2h. Tarif : 5€ (à payer sur place en espèces). Gratuit pour les moins de 16 ans, demandeur d'emploi, personne en situation de handicap et accompagnateur.

Sur réservation jusqu'au dimanche 17h au 02 98 39 98 51.

9.5.19

ÉCLAIRAGE SUR LA « CHAUMIÈRE D’HÉLÉNA » - Village de Kerluron - Le Pouldu

Petite maison autrefois isolée dans les dunes de Bellangenêt, la maison dite d'Héléna a souvent été un sujet d'inspiration pour les artistes de passage au Pouldu. Découvrez ici son histoire et celle de sa propriétaire.

La

maison d’Héléna apparaît dans plusieurs œuvres de la fin du XIXe -

début du XXe siècle, associées à l’École de Pont-Aven. Parmi elles,

il convient de citer «

Chaumière au Pouldu », de Wladyslaw Slewinski (Musée des Beaux-Arts de Wroclaw,

Pologne), « La chaumière aux trois mares », de Paul Sérusier (collection

particulière), ou encore « Le lavoir d’Héléna (Le Pouldu) », d’Adolphe-Marie

Beaufrère.

Le paysage faisant de la maison d’Héléna son sujet principal est un

véritable condensé du Pouldu de l’époque. Une chaumière isolée au fond d’une

anse sablonneuse, une barrière à claire-voie fermant le courtil, un cours d’eau

à proximité alimentant lavoir, abreuvoir et mares, des murets de pierres sèches

qui bordent les chemins, les pâtures et les terres cultivées, les hautes dunes,

les bosquets de pins et la lande. Vue de face ou de côté, selon un point de vue

plus ou moins éloigné, la maison d’Héléna est immédiatement identifiable. La façade

orientée nord-est a la préférence des artistes. Le jour n’y pénètre que par la

porte d’entrée et une petite fenêtre située juste au-dessus, la gerbière, qui

échancre joliment le toit de chaume. Près de l’entrée, le toit s’abaisse pour

couvrir une annexe accolée au mur. Ce « déport » servait généralement

d’appentis, d’abris pour le bétail et de poulailler. Sur la façade opposée, plus

ensoleillée, on devine dans de rares œuvres une seconde porte gerbière. La

maison présente des pignons découverts. Chaque pignon portant une souche de

cheminée.

Longtemps, Kerluron fut un village composé d’une seule habitation, la

maison d’Héléna. Mais il existait à proximité, sur la pointe rocheuse qui

surplombe à l’ouest la plage de Bellangenêt, une autre construction, le corps

de garde des douaniers. Sa toiture à redents était constituée de blocs de

pierres taillées assemblés en escalier. Un appentis d’une hauteur au faîtage

inférieur lui était accolé sur son pignon ouest. Le corps de garde de

Bellangenêt, endommagé par des tirs d’artillerie à la fin de la Seconde Guerre

Mondiale, fut reconstruit par les propriétaires du site. Le choix d’un point de

vue distant offrait la possibilité aux artistes d’associer, au sein d’une même

composition, la maison d’Héléna à celle des douaniers en arrière-plan. Pour

jouir d’un tel paysage, il fallait se placer sur les hauteurs de Kernévénas.

Qui était Héléna? Héléna

Marie Le Guennou est née au bourg de Clohars-Carnoët, le 14 avril 1878. Elle

est la fille de Pierre Marie Le Guennou, originaire de Kerzause, âgé de 30 ans,

et de Marie Josèphe Kerdelhué, originaire de Kerjorde, âgée de 24 ans. Le

registre d’état civil donne ses parents pour « cabaretiers » dans le

bourg de Clohars. À cette époque, il n’est pas exceptionnel d’exercer

simultanément ou successivement plusieurs activités dans les domaines de la

mer, de l’agriculture, de l’artisanat ou du petit commerce. Les parents d’Héléna

ne dérogent pas à la règle. L’inscription de leurs neuf enfants au registre des

actes de naissance nous renseigne ainsi sur leurs diverses professions : pêcheur,

cabaretier, marin (cap-hornier) pour le père. Ramendeuse, filandière,

cabaretière, ménagère pour la mère. Héléna est le second enfant de la fratrie.

Elle y tient le rang de grande sœur. Son frère aîné, Pierre, est né 15 mois plus

tôt.

Héléna est-elle indissociable de Kerluron ? Si elle n’y est pas née, elle

y passe la plus grande partie de sa vie. Mais avant de s’installer dans ce

havre naturel, Héléna a vécu à la Croix de Kervec. Ses parents ont élu domicile

dans ce village, situé entre Langlazic et Doëlan, après leur mariage, célébré

le 14 novembre 1874. Deux ans plus tard, Marie Josèphe Kerdelhué donne naissance

à son premier enfant, un garçon, prénommé Pierre Marie Gabriel Le Guennou. La

transmission des prénoms au premier-né est en usage. Le

père d’Héléna a ainsi hérité des prénoms de son propre père, Pierre Marie Le

Guennou, cultivateur et tisserand. Le 20 août 1879, Héléna accueille une petite

sœur, Marie. Malheureusement, la jeune enfant décédera à l’âge de quatre ans

et demi. Au recensement de 1881, Héléna vit encore à la Croix de Kervec

entourée de ses grands-parents maternels, René Kerdelhué et Perrine Le Corre, de

sa mère, de son grand frère Pierre et de sa petite sœur Marie.

Son

père est absent, probablement en mer. Puis, la famille déménage à Pont Du, et, le

3 avril 1885 naît le quatrième enfant du couple, Joseph Marie. Héléna va fêter

ses sept ans dans une dizaine de jours. À Pont Du, la fratrie continue de

s’agrandir avec la venue de François Louis en 1887, de Marie Joséphine en 1889, puis de Perrine Marie en 1891.

La même année, Héléna est domicilié au Pouldu, à Kerluron, chez son grand-père

paternel, Pierre Le Guennou. Le recensement ayant lieu tous les cinq ans à

cette époque, on en déduit qu’Héléna est partie vivre au Pouldu entre 1886 et

1891. Son grand-père s’est installé, quant à lui, à Kerluron entre 1847 et

1851. Ou plutôt Kerliron, comme on l’appelait alors. Cette dénomination

apparaît encore dans les registres du recensement de 1896.

Héléna

sera rejointe plus tard, entre 1893 et 1896, par ses parents et ses six frères

et sœurs, car la famille compte un enfant supplémentaire,

Robert Jean Marie. Il est probable que leur arrivée fait suite au décès de

l’épouse du grand-père, Marie Marguerite Le Corre. Il l’avait épousé en second

mariage, en 1875, devant l’adjoint au maire, Laurent Brangoulo. La modeste

chaumière du Pouldu abrite alors une famille de dix personnes. Le petit dernier,

Michel, y naît le 23 juillet 1897.

Treize

jours plus tard, à 43 ans, Marie Josèphe Kerdelhué meurt à Kerluron, sans doute

des suites de couches, laissant Pierre veuf, à 49 ans, avec huit enfants :

Pierre, Héléna, Joseph, François, Joséphine, Perrine, Robert et Michel. À ce

moment-là, Héléna a 19 ans et le grand-père, 82 ans. Assurément, cette grande

sœur endosse le rôle de mère avant même de pouvoir se marier. D’autant plus que

le chef de famille, marin de profession, est très souvent absent. Finalement,

Héléna se marie le 1er avril 1907, à l’âge de 28 ans, avec Pierre Marie Joseph Audren,

24 ans, un marin d’État originaire du village de Kervennou-Pouldu. Trois mois après leur mariage, le grand-père d’Héléna

décède, à l’âge très

avancé de 92 ans. Héléna aura deux enfants, d’abord une fille, Hélène, en 1912.

Puis, un garçon, Joseph, en 1920. Ces derniers ont vécu à Kerluron, dans une

maison familiale remaniée et agrandie. Héléna s’éteint le 13 juin 1941 à

Kerluron, à l’âge de 63 ans. Soit treize ans avant son époux.

Maud

Naour

Responsable de la

Maison-Musée du Pouldu

ill. 1 : Adolphe Otto Seligmann, [La chaumière d'Héléna]

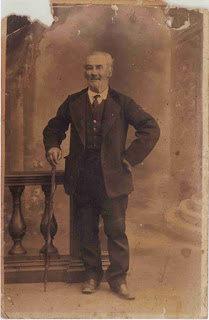

ill. 2 : Pierre Marie Le Guennou, né le 28 octobre 1847 à Kerzause. Décédé le 21 juillet 1930 à Kerluron, à l'âge de 82 ans. Le père d'Héléna.

ill. 3 : Les époux Audren, Héléna et Pierre, avec leurs enfants, Hélène et Joseph, vers 1922.

ill. 4 : Photographie prise par le peintre Adolphe Otto Seligmann (1862-1928). Autrefois les charrettes pleines de goémon ou de sable attelées à de robustes chevaux passaient devant la chaumière d'Héléna.

"Pêcheuses de goémon"

Extrait du livre "La Petite plage, suivi de Brest, rivage de l'ailleurs,

préfacé par Mona Ozouf, La Part commune, 2024.

Sélection du prix J.-J. Rousseau 2016.

Disponible au Musée de Pont-Aven et dans toutes les librairies.

Sur le tableau de Gauguin "Pêcheuses de goémon", 1889, coll. particulière

Deux femmes peinent dans les vagues sous un effort intense.

Je suis littéralement immergée dans le tableau de Gauguin « Pêcheuses

de goémon ».

Deux vagues d’émeraude frangées d’écume blanche me sautent au visage. Grand

air, vent furieux, paquets de mer jaillissent d’un coup et toute la maison dans

la campagne nantaise retentit. Un arpent de deux vagues que le pinceau de

Gauguin élargit à l’océan tout entier. C’est soudain mon finistère des sables

qui fait une embellie inattendue dans ma journée.

Datée de 1889, cette gouache me parle de 1960. De saisons lointaines où je

voyais les hommes sur la grève récolter le goémon à la force des bras. Le

ballet de lignes de ma mémoire s’anime. Je me rappelle les chevaux sur le sable

tirant les charrettes qui dégoulinent, pleines de longs rubans de laminaires.

Bave aux mors, écume, sueur, la contrainte et l’effort se mêlent. J’entends des

appels et des cris, des hennissements. Les animaux et les hommes collés à leurs

flancs frémissent dans une même tension. Sur la dune, des femmes et des enfants

étalent le goémon pour le faire sécher. Il servira d’engrais dans les champs ou

sera vendu à l’usine d’iode.

Ces deux vagues poussent leur puissance explosive au creux de l’instant.

Gauguin saisit des turbulences éruptives, il invente un volcan. On dirait que

ses coulées vont engloutir les deux femmes. La crête des deux vagues s’élance

en jets de lave qui griffent l’espace et me donnent le frisson. Celle à

l’arrière-plan, plus haute que l’autre, est un énorme assaut qui remplit toute

la toile. Elle a quelque chose de « La grande vague de Kanagawa »

peinte par Hokusai. Le peintre japonais est passé dans la tête de Gauguin.

Le peintre a travaillé le mouvement au scalpel, l’a jeté au cœur vibrant du

tableau. Par deux fois, deux vagues, deux pêcheuses : d’emblée entre

elles, l’impression d’un corps à corps singulier. Pas de sable, pas de rocher,

pas de nuages, pas de ciel. Seulement la mer et ces deux femmes. Des jeunes

paysannes en coiffe noire, l’une de dos au premier plan, l’autre de face, qui

vacillent, dans l’eau jusqu’aux cuisses, pour extraire de l’eau leur lourde

charge. Chaque paysanne agrippe ses grosses mains fortes, poings serrés, sur un

long râteau à goémon. Les corps s’activent, tous les muscles bandés, sous la

tension extrême d’une masse invisible. Inclinés dangereusement, ils semblent

près de tomber à la renverse. Ils dessinent les branches de l’invisible

« v » qui charpente l’espace flottant, clignements de deux âmes

résistantes. Autour des silhouettes, féminines et marines, un trait de couteau

noir cerne les formes et cisaille la toile : c’est dire le combat sans

merci. La vieille lutte avec la nature. Ici, on besogne la mer mais elle vous

le rend bien, toujours prête à en découdre.

Torsions des vagues et torsions des corps se font un écho brutal. Le flot,

menaçant, se dresse, les pêcheuses se cabrent. Agrégées au flux, ballottées

mais lui tenant tête, présences vives, insoumises. Je sens la cadence de la

fatigue dans leur sang. Je sens l’incroyable énergie des vagues. Au creux du

flot, quand ça cogne moins fort, on attrape les algues au bout du râteau. Il

faut saisir vite ce moment où ça faiblit, laissant un répit. Il faut biaiser

avec sa force. Juste quelques secondes, avant le galop de la vague suivante.

Sans relâche, pendant des heures.

Le vent glacé colle à la peau les vêtements trempés, les embruns mordent le

visage. Au bout des râteaux, ça pèse comme du plomb. La paysanne qu’on voit de

face se crispe dans la douleur, serre les mâchoires, raidit les poings. Elle

tangue. Elle a peur, ses yeux le disent. Oh ! Cette masse d’eau où le cœur

se noie. Peut-être hurle-t-elle mentalement devant cette muraille liquide qui

oscille sans arrêt ? Il faut avoir l’âme bien accrochée, on se sent toute

petite face à ce tollé des vagues. On n’est pas à l’abri d’une vague trop

forte.

L’autre paysanne, peinte de dos, harponne une masse d’algues qu’on devine

seulement sans la voir. Gauguin n’a pas représenté le goémon sur sa toile.

Comme si cette précaire récolte pour vivre de peu, là où il y a peu, lui

importait moins que ces heures de lutte acharnée avec la mer.

Ces femmes sont du peuple anonyme de paysans-pêcheurs et de paysannes qui

venaient aux plages pour d’autres bénéfices que les bains de mer. C’était un

labeur de misère où l’on risquait sa vie à la gagner.

J’essaie d’imaginer. Quels auront été les rêves de ces sœurs

goémonières ? Y a-t-il eu place pour le ciel étoilé dans cette vie rude

reçue en dot ? Les vagues ne m’en ont rien dit. Quand la vie est

difficile, rêver est peut-être un mot de trop.

La « grande vague » de Gauguin m’a emmenée un instant. J’aime

comme il peint sa puissance farouche, indifférente aux hommes, à leurs peines

et à leurs maux. J’aime comme il capte le secret obstiné des humbles voués à la

violence de la mer : serrer les poings sur les râteaux qui tirent le fardeau

de la dure nécessité.

Marie-Hélène Prouteau